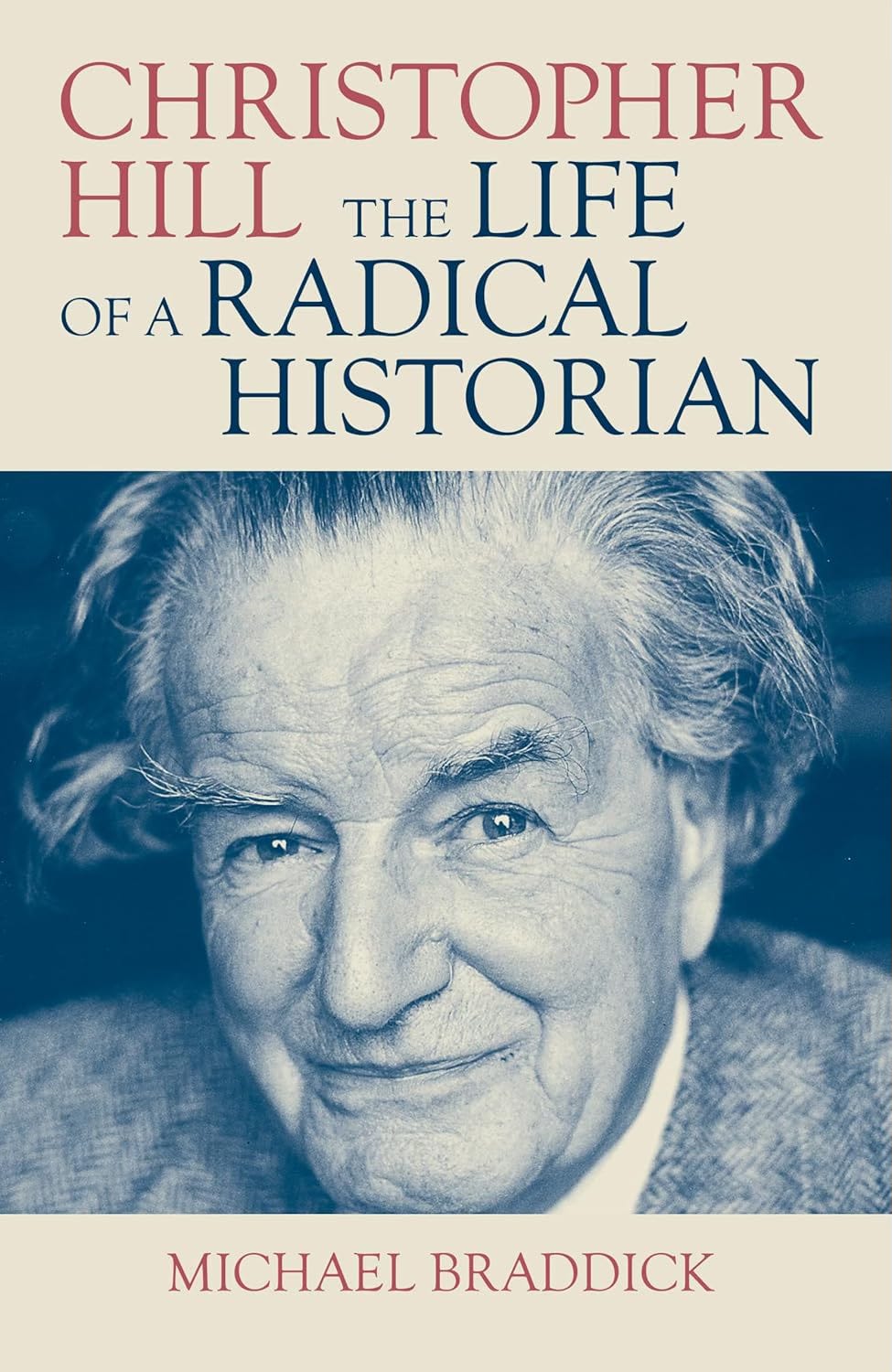

La vicenda dello storico Christopher Hill è quella di tutta una generazione di intellettuali - ma soprattutto è intarsiata con dilemmi e problemi che tutt’oggi non abbandonano chi voglia fare storia. Hill fu uno degli studiosi più noti della sua generazione, la sua interpretazione del Seicento inglese (“il secolo delle rivoluzioni”) è stata al centro di ampie discussioni, è stato Fellow della British Academy e Master del Balliol College. Non si può dire, dunque, che gli siano mancati riconoscimenti da parte dell’establishment culturale. Ha fondato la rivista Past & Present, fondamentale per lo sviluppo della “storia sociale”. Ha avuto allievi a loro volta di grande successo, quali G. E. Aylmer, Valerie Pearl, Keith Thomas e David Underdown, tutti brillanti studiosi della prima modernità inglese (non necessariamente “allineati” metodologicamente col maestro). Nello stesso tempo, è stato per vent’anni membro del Partito comunista inglese (lasciò dopo quelli che continuiamo a chiamare, un po’ eufemisticamente, i “fatti d’Ungheria”), venne costantemente spiato dall’MI5 fra il 1935 e il 1962 e negli anni Ottanta è stato apertamente accusato d’essere stato un agente sovietico. Le accuse emersero dopo che, nel 1979, la signora Thatcher rese pubblica l’identità del “quinto di Cambridge”, lo storico dell’arte e conservatore delle collezioni reali Anthony Blunt.

Michael Braddick, in questa biografia intellettuale, in larga misura difende Hill. Nello specifico dell’accusa d’essere stato una spia, dimostra come essa fosse infondata. Fra parentesi, per quanto i documenti risultanti oggi siano materiale prezioso per i biografi, fa impressione che un intellettuale sia stato spiato per trent’anni, solo perché di idee marxiste. Evidentemente, queste minacce contro le quali i servizi segreti ci proteggono non devono essere poi così serie, se si possono permettere di impiegare persone che aprono e leggono le corrispondenze amorose di uno storico che si occupa dell’Inghilterra secentesca…

Braddick ricorre a tutti i colori della tavolozza per raccontare le sfumature e le contraddizioni di Hill, marxista poco interessato alle teoria, “sotto molti aspetti un individualista”, che nel gruppo degli storici del Partito comunista inglese fu sempre “un baluardo contro le attitudini totalitarie, unendo un marxismo illuminato e un liberalismo tollerante” e che da Master del Balliol College di Oxford seppe essere “in primo luogo un accademico liberale e democratico”, attento a "preservare la libertà dei colleghi". Quest’ultima osservazione pare solo parzialmente condivisibile, alla luce di come Hill non seppe o più probabilmente non volle garantire condizioni di ordine pubblico in occasione del ritorno a Balliol, a inizio anni Settanta, di un illustre ex alunno, l’allora premier Ted Heath. Braddick però non si astiene dal sottolineare le conseguenze di un impegno politico così soverchiante (“per Hill, scrivere storia era un atto politico”) nei lavori di Hill, accusati di un uso essenzialmente strumentale di fatti e fonti. Si tratta, beninteso, di saggi tutt’oggi belli assai da leggere, dai quali emerge una conoscenza invidiabile del Seicento inglese. Hill è stato uno studioso di Hobbes e di Milton, ha sottolineato l’importanza della common law e di Sir Edward Coke nel preparare la strada a Oliver Cromwell, ha interpretato il Seicento inglese come un’unica, grande “rivoluzione borghese” (paragonandola alla successiva Rivoluzione francese), ha sottolineato come il retroterra religioso di quest’ultima contasse in ragione delle classi sociali che si identificavano in determinate credenze e non per la forza di tali credenze di per sé.

Nato nel 1912, Hill proviene da una famiglia agiata e metodista. Abbandonando lo zelo religioso dei genitori per un equivalente laico, negli anni Trenta si converte al marxismo. Galeotta fu la politica internazionale: “le relazioni internazionali erano sempre più caotiche e la guerra sembrava essere caratteristica permanente di un mondo fatto di Stati borghesi. L’occupazione giapponese della Manciuria, l’occupazione italiana dell'Abissinia e l’imporsi del fascismo tedesco erano gli elementi che suggerivano che un mondo di Stati borghesi fosse inevitabilmente, e sempre più, anarchico. Nella visione di Hill, solo l’URSS era veramente schierata a favore della pace negli anni Trenta”. Braddick riprende anche un’analisi di Hugh Trevor-Roper (non certo un marxista, ma un avversario che per Hill aveva simpatia umana. Dopo una recensione critica, gli mandò un biglietto di ringraziamento che suonava così: come a Gibbon, e come credo anche a te, mi piace ricevere elogi mescolati con una ragionevole miscela di acido). Per Trevor-Roper, l’adesione al marxismo di Hill e degli storici della sua generazione era una risposta morale, “non politica o intellettuale”, agli anni Trenta. Fu la guerra civile spagnola a dar loro un “senso di missione”, mentre fu proprio l’incontro con gli aspetti più propriamente politici a innescare una reazione: il cinismo dei comunisti in Spagna, il patto Molotov-Ribbentrop (per Hill, segnò “il giorno più triste della mia vita”), eccetera. Ma se “il signor Hill, per esempio, non sembrava avere difficoltà nel mandar giù e difendere ogni singolo atto di Stalin” fu invece l’interazione con la burocrazia del partito, “la tirannia intellettuale di certi impostori improvvisati”, a separarli dal Partito.

Secondo Eric Hobsbawm (il quale, com’è noto, non lascerà il Partito fino agli anni Ottanta),

l’Inghilterra si è distinta per lo sviluppo di una schiera di storici marxisti anziché di filosofi e teorici, cosa che egli attribuisce al fatto che “sul versante artistico della sestina britannica la letteratura ha occupato lo spazio lasciato libero dall'assenza della filosofia”. Marxisti di spicco come Hill, Victor Kiernan, A.L. Morton, E.P. Thompson e Raymond Williams sono tutti arrivati all'analisi storica “da, o con, una passione per la letteratura”.

Mi è tornato in mente un libro di un mio professore, che sosteneva di aver fatto il filosofo perché non era riuscito a diventare un romanziere. Non è però solo questione di passione per le parole, in questo caso, ma anche di quello strano rapporto che c’è fra la rivoluzione come avventura vissuta e il suo racconto.

Christopher Hill non metterà mai in discussione l’Unione sovietica e neppure ripudierà mai i suoi scritti giovanili: il suo distacco dal Partito (non dal marxismo e nemmeno dall’URSS) è sulla questione del centralismo democratico e sull’incapacità dei comunisti inglesi di auto-riformare la “governance” del partito dopo l'Ungheria e le rivelazioni di Krusciov sullo stalinismo. Durante la guerra, a un certo punto Hill era entrato nel Russian Liaison Group del ministero dell’informazione. Le sue idee politiche, che avevano portato a guardarlo con sospetto fino al 1941 (e che, parallelamente, si riflettono secondo Braddick in alcune osservazioni ostili all’esperienza nell’esercito, per quanto in realtà egli fosse tutto fuorché un cattivo soldato), diventano un plus per quel genere di lavoro. Torneranno a essere un problema a conflitto concluso.

La biografia di Braddick è ricchissima (e, per inciso, scritta splendidamente) e a me a dire il vero interessa citare solo tre questioni specifiche.

La prima è il dibattito in cui Hill si trovò coinvolto, negli anni Ottanta, contro l’allora governo conservatore (contro il quale, ovviamente, incrociava le lame ogni volta che un articolo gliene dava l’occasione). Braddick ricorda come fu il ministro dell’istruzione della Thatcher, Kenneth Baker, a varare nel 1987

un curriculum nazionale che consentisse il monitoraggio nazionale degli standard e dei risultati scolastici. Se per alcune discipline un curriculum nazionale è relativamente poco controverso - ci possono essere differenze su cosa debba sapere un sedicenne in matematica, ma non sono ideologiche - questo non è vero per la storia. Che cosa era importante che gli studenti sapessero dal vasto bagaglio di conoscenze storiche? Nella pratica il curriculum tendeva a definirsi in termini di competenze oltre che di contenuti, ma c'era una pressione consistente affinché il contenuto del curricolo nazionale di storia sostenesse il più ampio programma di rinnovamento culturale.

Sul tema, battagliano storici “di sinistra”, come Christopher Hill e E.P. Thompson, e storici “di destra”, come Hugh Thomas e Geoffrey Elton. Hill chiamava Thomas “lo storico addomesticato della signora Thatcher” e sottolineava l’importanza “di un’educazione democratica, e non solo patriottica”. Sono temi che ricorrono. Lo sforzo del governo Thatcher (e di chi, come Hugh Thomas, lo sosteneva) era nella direzione di un riequilibrio ideologico della scuola, nell’Inghilterra di allora pesantemente condizionata dal “progressismo” maggioritario fra intellettuali e docenti. E tuttavia lo strumento scelto, il curriculum nazionale, si prestò a revisioni da parte dei governi successivi, ciascuno dei quali interessato a far passare in aula la propria visione di ciò che deve indispensabilmente essere la storia che s’insegna ai più giovani. Per quanto diseguale e parcellizzato possa essere un sistema in cui è il buon senso dell’insegnante a determinare ciò di cui si discute in aula, è difficile sostenere che ogni alternativa non finisca per politicizzare, in una direzione o nell’altra, l’insegnamento della storia.

La seconda questione è il modo di fare storia di Hill. Braddick ricorda più volte come lo studioso di Oxford sapesse incassare le critiche e fosse assai meno permaloso dell’accademico medio. E tuttavia racconta anche il suo “metodo”, che non può che lasciare perplessi:

I suoi documenti di lavoro rivelano letture eclettiche, ma anche un modo parecchio selettivo di prendere appunti. Nei primissimi quaderni, egli registra gli argomenti di alcuni libri chiave, sebbene anche in quel momento non vi sia alcun segno reale della sua reazione a tali argomenti. Con il passare del tempo le sue note divennero sempre più rade e limitate a particolari dettagli (...) I suoi fascicoli di ricerca sono simili: foglietti di carta con fatti o fonti particolari, o citazioni relative a un determinato argomento o tema (…) Trattava il lavoro degli altri storici allo stesso modo, sfilettando i libri prima di venderli a Thornston's, il libraio di seconda mano che si trovava di fronte al Balliol.

Questo metodo “gli permetteva di elaborare un enorme e vasto materiale - quell’enorme erudizione di cui tanto parlavano - che poteva essere disciplinata attraverso questo sistema di riferimenti incrociati, la cui chiave sembra essere stata solo nella sua testa. Questo sistema creava l'effetto vertiginoso di tanti, sorprendenti facili riferimenti a una vasta gamma di pensatori del 16° e del 17° secolo. Ma c'è un rischio in questo modo di lavorare. Il materiale potrebbe essere decontestualizzato e il suo significato potrebbe andare perso”.

A un certo punto Hill, racconta Braddick, manda un suo testo a Jacob Viner, importante storico economico della scuola di Chicago. Da Viner si potrebbe aspettare una critica di prospettiva politica, invece gliene arriva una metodologica. In quel testo, come altrove, Hill suggerisce che il protestantesimo fosse stato importante per la “rivoluzione borghese” del Seicento inglese non di per sé, ma in quanto diffuso fra artigiani, commercianti e “imprenditori” dell’epoca. Viner gli risponde che non ha offerto nessuna prova di come “le attitudini degli imprenditori calvinisti della classe medio-bassa fossero in qualsiasi modo diverse da quelle di altri gruppi religiosi”. Il suo allievo Keith Thomas dirà: “qualsiasi cosa Christopher Hill leggesse, sembrava fornirgli ulteriore sostegno per le idee che già aveva”.

Ora, sarebbe ridicolo pensare che ciò riguardasse soprattutto Hill e che non sia un problema che non hanno un po’ tutti coloro che si occupano di idee politiche e sociali e forse tutti gli esseri umani in generale. Tutti noi siamo vittima del bias di conferma, tentiamo di ricondurre qualsiasi nuova informazione di cui veniamo in possesso all’interno del recinto delle nostre convinzioni consolidate. Ma lo storico o lo scienziato sociale dovrebbe ogni tanto provare a mettere alla prova le proprie idee, creare loro intenzionalmente dei problemi se non altro per irrobustirle. Braddick non riesce a dimostrare che Hill lo abbia mai fatto.

Terza e ultima questione, il comunismo e soprattutto l’ostilità che gli valse. A un certo punto Braddick cita una frase di Trevor-Roper: detesto questi comunisti e gli ex comunisti più di tutti. Si riferiva allo zelo quasi religioso del tipo umano in questione, che poteva portare tranquillamente a giustificare le purghe staliniane ma anche a sostenerne il più modesto equivalente che si è conosciuto in Inghilterra. Ovvero un tentativo di isolare e zittire alcuni esponenti della sinistra, che spesso aveva i suoi più entusiasti interpreti in alcuni rappresentanti della sinistra “democratica”. Hill ce l’aveva a morte con Frank Meyer, un ex compagno americano che era passato per Oxford e poi divenne uno dei teorici della destra statunitense. C’è però una differenza non da poco fra la storia che racconta Braddick e quella del maccartismo, di cui tanto si straparla. Il maccartismo era anche una reazione a una purga precedente, quella che aveva portato, con l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, a mettere alla berlina gli america-firster, ipotizzando che non fossero altro che simpatizzanti tedeschi ed evitando di metterne alla prova la lealtà nazionale. La destra, che si è vista privare di alcuni protagonisti da una caccia alle streghe, ne organizza un’altra per infliggere il medesimo danno alla sinistra (è una semplificazione, ma in quella faccenda c’è anche questo).

In Inghilterra le cose vanno diversamente. C’è lo shock legato alla vicenda di Kim Philby, è vero, ma anche prima i comunisti inglesi sono visti come nemici dell’ordine pubblico, sovrapponendo due piani: quelli delle loro posizioni politiche e quello della loro pretesa lealtà all’Unione sovietica. E’ impressionante leggere quanto Hill e colleghi fossero costantemente tenuti sotto controllo da spie e spioni, i quali viene il dubbio non avessero di meglio da fare. Se la loro generazione è stata caratterizzata da una visione della politica “paranoica” (come scrive Braddick), be’, forse non avevano tutti i torti. A ogni modo, il punto dirimente non era il marxismo ma il presunto allineamento a uno Stato straniero. Ciò ne faceva strumenti di “propaganda” da monitorare privatamente e calunniare pubblicamente, per quanto spesso scrivessero su riviste a circolazione condominiale e nonostante si comportassero, verso gli studenti, da docenti e non da agenti reclutatori. Era abbastanza improbabile che degli intellettuali, che percepivano di essere “attenzionati” a quel modo, potessero sviluppare un nuovo apprezzamento della democrazia liberale, la quale appariva loro talmente debole da aver paura di ogni spiffero. E’ interessante, e triste, notare come la tolleranza verso le idee altrui sia un valore sempre proclamato pomposamente, ma praticato di rado. E come uno degli argomenti migliori per rifiutarsi di rispettare determinate idee sia che chi le professa altro non è che un agente di una potenza straniera.

Michael Braddick, Christopher Hill: The Life of a Radical Historian, London, Verso, 2025, pp. 288.

Nooo! Non doveva, Mingardi, rovinarmi la domenica pomeriggio ricordandomi, anzi, rinfacciandomi, che Hill e Thompson erano...comunisti. Con tutti i soldi che ho speso acquistando i loro libri, in particolare "The Making of the English Working Class", bellissimo anche se scritto da un comunista. Tutto vero purtroppo, anche Marx e il suo primo libro di Das Kapital...è tutto così... "comunista". Ma, parafrasando Willy Brandt, non si può essere un buon liberale a 40 anni se non si è stati anarchici a 20 (sostituire opportunamente con "socialdemocratico" e "comunista"). Però, se vuoi essere un buon direttore di stabilimento e poi un buon Amministratore Delegato devi sforzarti di capire come la pensano, o come potrebbero pensarla, i tuoi operai, no? D'altronde quasi tutto ciò che c'è stato di buono al mondo negli ultimi 400 anni nasce da quegli ironside che curarono per primi in modo radicale le cefalee di Carlo I Stuart, molti dei quali poi andarono in America e fondarono the empire of reason...beh Caligola-Trump è tedesco per parte di padre e solo per parte di madre scozzese...ma questa è un'altra storia...o forse, no