Che cos’è l’Occidente? E’ un “mondo segmentato, tutto isole e promontori” dove si respirano “la libertà e la varietà”. E’ il pezzo di mondo nel quale “dalla lotta dei suoi opposti principi si evolve realmente qualcosa di nuovo; nuovi contrasti prendono il posto degli antichi; non si tratta di un semplice ripetersi, quasi uniforme e senza risultato, di rivoluzioni dinastiche, militari e di palazzo, come avvenne per 700 anni a Bisanzio e ancor più lungo nell’Islam”.

Leggere i grandi storici serve anche a riempire di senso parole altrimenti troppo vaghe. Per Jacob Burckhardt (1818-1897), l’Occidente era la coesistenza di mille forme, si dice al plurale. L’unità è il contrario della libertà: questo è vero sia nell’oceano delle opinioni e dei punti di vista, sia nello zoo dei poteri. Oggi che la libertà risieda nella varietà è meno evidente di quanto dovrebbe essere, la parola “libertà” è un simbolo politico inflazionato, viene brandita dalle tradizioni politiche più diverse, è stata fagocitata dall’idea di “nazione” e spesso finisce invischiata nelle “falsehood of extremes”, per citare un grande contemporaneo di Burckhardt.

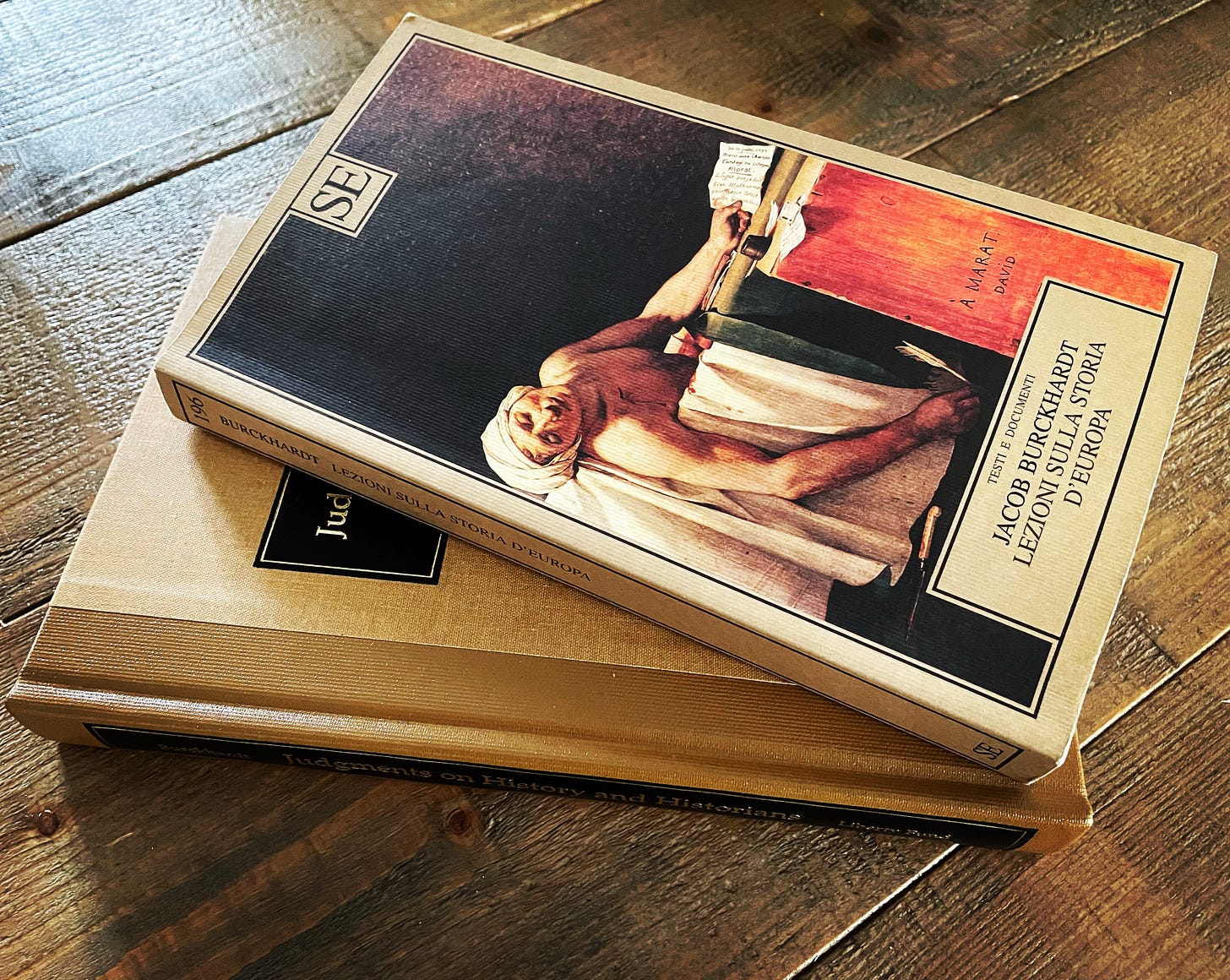

In questi appunti per i corsi che teneva a Basilea (in inglese in splendida edizione LibertyFund), sono tante le considerazioni illuminanti. L’“inventore del Rinascimento” sapeva, come il suo maestro Ranke, che tutte le generazioni sono equidistanti da Dio e la storia non ha un destino. In un momento come l’attuale, in cui non c’è imbrattacarte che non sappia profetizzare il nuovo corso inevitabilmente preso nientemeno che dalla storia mondiale, abbiamo bisogno di ricordare l’ovvietà (per nulla rassicurante) che gli eventi non obbediscono a pretese necessità.

“Noi rinunciamo a questi tableaux storici finali. Piuttosto dobbiamo levare al destino una preghiera: che ci sia dato il senso del dovere per il presente momento, la rassegnazione all’inevitabile, e - se i grandi interrogativi dell’esistenza ci riguardano - una loro formulazione chiara e non equivoca; finalmente, quel tanto di sole nella vita dell’individuo che è necessario per conservarlo sereno nell’adempimento del suo dovere e nella contemplazione del mondo”.

Se i suoi contemporanei si illudevano che con le vecchie aristocrazie venissero meno anche i nemici della libertà, Burckhardt vede nello Stato moderno un progetto intrinsecamente accentratore, che nelle guerre nazionali ha il suo brodo di coltura e intuisce la potenzialità distruttive della grande tecnologia al servizio del potere.

Mentre lo Stato prende il posto della società, la finanza pubblica è di per sé fraudolenta. Lo Stato purtroppo “ha imparato dai commercianti e dagli industriali a sfruttare il credito: esso si fa forte del fatto che la nazione non potrà mai lasciarlo fallire. Accanto a tutti gli impostori, lo Stato si pone ora come impostore principe”.

Jacob Burckhardt, Lezioni sulla storia d’Europa, Milano, SE, 2009, pp. 284