Romanziere è colui che scompare dietro la sua opera. Non c’è nulla di peggio per uno scrittore che essere letto, recensito, o ricordato per le proprie idee. I grandi romanzi di solito sono più intelligenti dei loro autori. Nessuno dei saggi contenuti contenuti ne L’arte del romanzo fa della teoria, mette le mani in avanti Milan Kundera, sono solo “confessioni di uno che fa della pratica” e l’opera di un romanziere non può che “contenere implicitamente” un’idea di cosa sia il romanzo.

Il romanzo è la forma d’arte peculiare alla modernità, e alla modernità europea. Per il romanziere boemo (“non uso mai la parola Cecoslovacchia nei miei romanzi… è troppo giovane [è nata nel 1918], non ha radici nel tempo, non ha bellezza… Se si può, al limite, fondare uno Stato su una parola così poco solida, non si può fondare su di essa un romanzo”), Cervantes è il fondatore dei “tempi moderni” tanto quanto Descartes. “Se è vero che la filosofia e le scienze hanno dimenticato l’essere dell’Uomo, è tanto più evidente che con Cervantes ha preso forma una grande arte europea che altro non è se non l’esplorazione di questo essere dimenticato”. Tutti “i temi esistenziali che Heidegger analizza in Essere e tempo, giudicandoli trascurati da tutta la filosofia europea anteriore, sono stati svelati, mostrati, illuminati da quattro secoli di romanzo”.

L’avvento dei tempi moderni è “il momento chiave della storia dell’Europa”: “Dio diventa Deus absconditus e l’uomo il fondamento di ogni cosa. Nasce l’individualismo europeo e con esso una nuova situazione dell’arte, della cultura, della scienza”. L’individuo che diventa misura di tutte le cose è, per Kundera, ciò che spinge i grandi cambiamenti nel mondo dell’arte (l’arte come espressione di una “originalità personale insostituibile”) e ancor più quella particolare forma d’arte che è il romanzo: opera di individui per individui e destinata al più individuale dei consumi, la lettura, abitudine libera da ogni liturgia.

Non a caso, per Kundera, la fine del romanzo è profetizzata e desiderata da chi lo vede “sparire sulla via del progresso, a vantaggio di un avvenire radicalmente nuovo, di un’arte che non avrebbe somigliato a niente di ciò che esisteva prima. Il romanzo sarebbe stato sepolto in nome della giustizia storica, così come la miseria, le classi dominanti, i vecchi modelli di automobili o i cappelli a cilindro”. La fine del romanzo come colpo di ghigliottina, che suggelli la sospirata morte della società borghese. “Ho già visto e vissuto la morte del romanzo, la sua morte violenta (ad opera di proibizioni, della censura, della pressione ideologica), nel mondo dove ho passato gran parte della mia vita”.

Kundera legge l’Europa come una identità fondata sulla cristianità, nel Medioevo, e poi sulla “cultura” nei tempi moderni. Una cultura che è un modus vivendi, un venire alle prese al meglio delle nostre possibilità con un mondo plurale, un mondo di individui e per questo irriducibile a unità.

Intendere, come fa Cervantes, il mondo come ambiguità, dover affrontare, invece che una sola verità assoluta, una quantità di verità relative che si contraddicono (verità incarnate in una serie di io immaginari chiamati personaggi), possedere dunque come sola certezza la saggezza dell’incertezza, richiede una forza altrettanto grande. [di quella di Descartes che intende l’io pensante come il fondamento del tutto]

L’Europa come pluralismo e il romanzo come educazione al pluralismo. Ma sappiamo quanto “fragile e caduco” sia un “un mondo in cui l’individuo è rispettato”. L’apparente trionfo della razionalità, scrive Kundera, ha aperto le porte all’“irrazionale puro” della guerra, della forza che agisce per il suo solo volere. L’unità dell’umanità, vagheggiata da pensatori generosi, sembra significare un mondo dal quale non c’è più via di fuga, nel quale violenza e coercizione sono ubique. E si appanna “l’Europa, o almeno il nostro sogno dell’Europa”, svuotata di quella cultura, di quel senso della comune accettazione delle diversità, che l’aveva connotata. L’europeo, ormai, è chi ha nostalgia dell’Europa.

Perdonate una nota di stretta attualità. Si dice che Francesco Giuseppe, a chi gli chiedesse di spiegare l’anacronismo della sua figura nel mondo moderno, rispondesse che il suo mestiere era “proteggere i miei sudditi dal loro governo”. In questi giorni in cui si susseguono le smargiassate della presidente della Commissione europea e l’identità europea è ridotta a cartello protezionistico-militare, a me è tornato in mente questo aureo libretto di Milan Kundera. Che nostalgia dell’Europa.

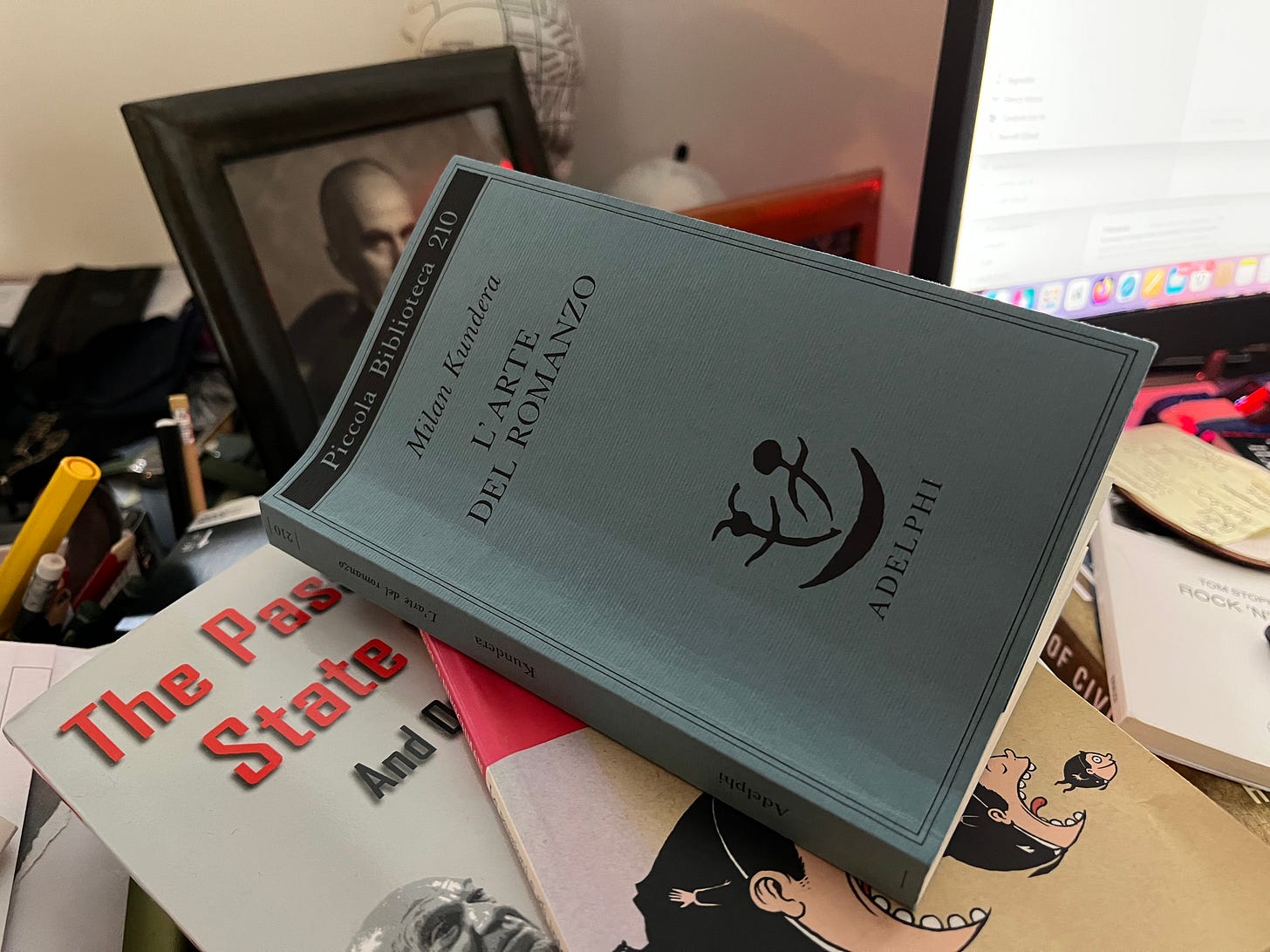

Milan Kundera, L’arte del romanzo (1986), Milano, Adelphi, 1988, pp. 236.